エンターブレインの浜村弘一氏が講演“ゲーム産業の現状と展望<2011年春季>”を開催

エンターブレインの浜村弘一氏が毎年恒例の講演“ゲーム産業の現状と展望<2011年春季>”を開催。2010年のゲーム産業を振り返るとともに、今後の見通しを分析した。

●ゲーム産業に震災の影響はあったのか?

|

2010年4月15日、エンターブレインの浜村弘一氏が、業界アナリスト及びマスコミ関係者に向けて“ゲーム産業の現状と展望<2011年春季>”と題する講演会を実施した。ゲーム業界の直近の展望から中長期的な動向をさまざまなデータをもとに俯瞰する恒例の講演で、日本市場のみならず世界市場の動きを見据えた内容となっている。今回のテーマは“縮小から拡大へ生まれ変わるゲーム産業”というもので、サブタイトルとして“ゲーム産業に震災の影響はあったのか?”という文言がついている。その通り、今回は講演の冒頭で2011年3月11日に起こった東日本大震災の“ゲーム業界への影響”について語られた。

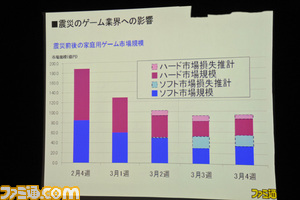

まずデータとして示されたのは、震災直後に発売延期が発表されたおもなタイトル。セガの『龍が如く OF THE END(オブ ジ エンド)』(プレイステーション3)、任天堂の『スティールダイバー』(ニンテンドー3DS)、コーエーテクモゲームスの『デッド オア アライブ ディメンションズ』(ニンテンドー3DS)などなどヒットが予想される大型タイトルが軒並み発売を延ばし、アイレムの『絶体絶命都市4』についてはゲーム内容を鑑みて発売中止が決定された。この時期にエンターテインメント作品を発売することを自粛する動きと相俟って、テレビCMも自粛の動きに拍車がかかったことから作品認知度の低下は確実と見て、発売を延ばすメーカーが多くなったのではと浜村氏は分析する。

結果、2011年3月の推定損失額はハード市場で28億6000万円、ソフト市場においては44億7000万円に上るとされ、この時期に大規模な告知を予定していたニンテンドー3DSも少なからず影響を受けたと浜村氏は言う。他の産業と同様に、甚大な消費減になったというわけだ。

|

だがここで浜村氏は言葉を区切り、「ゲーム産業復興の兆しは早い可能性がある」と指摘する。しかもその理由が興味深く、“3月発売予定のソフトが延期になったこと”にあると言うのだ。

慣例的に日本のゲーム市場は、春から夏にかけての上半期に大型タイトルの発売が少く、市場がしぼむ傾向にあった。ところが、今年に限っては延期された注目作の発売が上半期に集中することがほぼ確定しており、市場の縮小に歯止めがかかるのではと浜村氏は切り込む。「震災後に映画産業の興行収入が120〜140パーセント拡大したとのデータもあり、手軽に楽しめる娯楽産業のニーズが高まることが予想される」(浜村)。

これらの影響も鑑みた上で浜村氏は、「すべてのプラットフォームに一斉にリセットボタンが押される。再スタートの時代となる」と断言。各プラットフォームごとにトピックを紹介していった。

●PSP(プレイステーション・ポータブル)

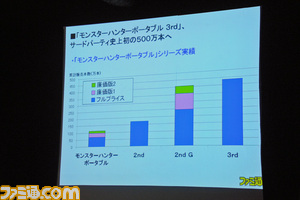

「2010年でもっとも盛り上がったハード」と浜村氏が絶賛するのがPSPだ。その最大の原動力になったのはもちろん、2010年12月に発売されたカプコンの『モンスターハンターポータブル 3rd』だ。

『3rd』の売れ行きは、文字通り規格外だった。発売初週の販売本数は214万6000本に達し、これは1996年以降発売タイトルの滑り出しとしては歴代5位の成績となる。この上には、『ドラゴンクエスト』、『ファイナルファンタジー』、『ポケットモンスター』しかいない。国民的ソフトに並ぶ実績を上げたというわけだ。そして2011年3月27日時点での推定販売本数は、じつに437万2182本。このデータをもとに浜村氏は「サードパーティーメーカーとしては国内初となる500万本突破も可能」と指摘する(1996年以降、販売本数500万本を突破したのは任天堂とポケモンのタイトルのみ)。ではなぜ、『3rd』はこれほど売れたのか?

浜村氏が注目したのは『3rd』を購入した“新規プレイヤー”だ。カプコンは前作『MHP 2nd G』が400万本の実績を上げたときから次回作での500万本突破を視野に入れていたとし、そのために行ったのが新規顧客の開拓だったとする。2010年夏に発売された『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村』がその最たる例で、「さまざまな新規ユーザー獲得の施策が功を奏し、新たに10パーセントの顧客を開拓した」と断言する。たった10パーセントと思うなかれ。これを『3rd』の実績に当てはめると43万人にもなるのだ。また『モンハン』のゲーム性が、息長く遊べる“終わりのない作品”であり、まわりの仲間と“つながれる”ことも好結果につながっていると浜村氏。これがハードの販売にも如実な効果を表しているとし、つぎのように総括する。

「こういうタイトルが出ると、ハードも伸びます。PSPはモデルチェンジが行われた2007年12月に約64万台の販売を記録していますが、『3rd』が発売された2010年12月は約78万台を売り切りました。しかもハードは品切れとなり、もしも需要通りの台数が供給されていたらどれだけ伸びたかわからない。本当にすごいことです」(浜村)

|

そんなPSPのつぎに登場するのが次世代携帯ゲーム機“NGP”(コードネーム)だ。

2011年1月に発表されたNGPだが、その多機能さがゲームファンのあいだで話題となっている。浜村氏はこのハードを見るときのポイントは3つあるとし、つぎのキーワードを挙げた。

・画面の美しさ(解像度が非常に高い)

・本体の表裏両面にあるタッチパネル(ゲームの中身にも触れるような没入感)

・3Gなどの通信機能(クリエイターはネットワーク前提のゲームを作ることができる)

これらの特徴を総合して浜村氏は、NGPを「携帯ゲーム機の形をした、ハイデフ対応のハイエンドマシン」と断言。多くのゲームクリエイターが「プレイステーション3と同レベルのハイエンドなソフトを作れる」と語っていることを指し、『メタルギア』シリーズの小島秀夫監督が語った「同じゲームを、家ではプレイステーション3で楽しみ、外ではNGPで楽しむ。そんな“夢”を実現できるハード」という言葉を紹介して、ゲームのライフスタイルそのものにも影響を与える可能性があるハードであると言及した。

そんな期待値の大きいNGPだが、問題となるのはその本体価格。「ハイエンドな仕様を見る限り30000円を超えてもおかしくない」と前置きした後で浜村氏は、つぎのように語る。

「30000円代も考えられるが、その価格は携帯ゲーム機ではやはりきびしいと思います。ただ3Gに対応したことはコストに影響するので、それだけでプラス100ドルもある。それを考慮すると、20000円台のWi-Fi対応モデル、30000円代の3G対応モデルという2機種が発売されることもあり得るのでは」(浜村)

なおSCEの戦略では、NGP発売以降も現行PSPのビジネスは継続される。浜村氏は今後の注目タイトルとして『第2次スーパーロボット大戦Z 破界編』、『モンハン日記 ぽかぽかアイルー村G』、『ファイナルファンタジー零式』などを挙げ、「年末へ向けてまだまだ盛り上がり、いい形でNGPにつなげるのでは」と語った。

|

●プレイステーション3

『ファイナルファンタジーXIII』の発売や本体の値下げが好影響し、売れ行きが伸びたプレイステーション3。その後も、新型コントローラ“PS Move”や期待の大作『グランツーリスモ5』(『GT5』)が発売されるなど目立つトピックも多かったが、その伸張はどうだったのか?

プレイステーション3用ソフトの累計販売本数を見てみると、件の『GT5』は歴代3位にランクインし、それに続くように2010年発売タイトルがTOP10に2本入っている。これを指して浜村氏は「タイトル数が増え、層も厚くなってきた」と評価するも、「気になるのは、その『GT5』」とする。

かつて『GT』シリーズは、クルマゲームの代名詞的存在としてミリオンの常連だった。しかし『GT5』の販売本数は現時点で59万本止まりで、ハードを牽引するところには届いていない。この販売本数減少の理由として浜村氏は、“頻繁に行われた発売延期”、“複数バージョンの発売”、“ハイデフ映像にユーザーの驚きが少なくなった”という3つを挙げるも、「こういうすばらしいゲームにはもっと売れてほしい」とエールを送った。

もうひとつのトピック、PS Moveは、同じ時期に発売されたXbox 360と比べると、安価なことも手伝ってか倍に達する20万台の販売を記録している。ただ、プレイステーション3本体が600万台売れていることを鑑みると20万台は「ちょっと寂しい」と浜村氏は言い、「ハードを動かすところまではいっていないのではないか」と指摘した。

そんな中でSCEは新戦略として“PlayStation Suite”を発表した。これは、アンドロイドOSのスマートフォンにプレイステーションファミリーのソフトを配信するという施策で、この年末から初代プレイステーションのソフトを皮切りにサービスがスタートするとされる。このサービスへ向けた新しいスマートフォン、Xperia PLAYが欧州を中心に2011年4月1日に発売されており、対応ソフトとしてプレイステーションプラットフォームの人気シリーズがズラリとラインアップされている。これを指して巷間では「ソニーの携帯市場へ向けた切り札では」と言われることもあるが、浜村氏は「ソニーの新しい考えかたの象徴だ」と喝破。つぎのように語った。

|

「これまでプレイステーション陣営は、ハードを出してパッケージソフトを売る……という、ある意味任天堂が作り上げたゲームビジネスの延長で商売をしていました。しかしこれからのプレイステーションプラットフォームは、ハード&パッケージのビジネスから脱却し、ネットワークでのソフト配信を中心に据えた“ディストリビューションビジネス”に注力するのではないでしょうか。この考えの先にあるライバルは、もちろんApple社です。だから、NGPは3G対応になったのではないでしょうか」(浜村)

そしてプレイステーション3の今後の注目作には、ゲームらしいゲームがずらりと並ぶ。ハードは長寿化し、家電との融合も視野に入れられ「まだまだ現役ハードとして活躍する」と浜村氏は断言した。

●Xbox 360

日本国内においては、Wiiやプレイステーション3と比べてどうしても話題に乏しかったXbox 360。そんな中で注目を集めたのは、カプコンの『モンスターハンター フロンティア オンライン』(『MHF』)と新インターフェース“Kinect”だ。

2010年6月に発売された『MHF』の累計販売本数は約12万3000本で、Xbox 360用ソフトとして歴代8位にランクされる。ただ、『モンスターハンターポータブル 3rd』が500万本に迫る勢いなのと比べてしまうと、どうしても数字が小さく見える。しかし『MHF』は、ネットワーク必須の月額課金というPC版を踏襲したビジネスモデルで運営されており、販売本数以上の利益を生み出した。これを指して浜村氏は「非常に健闘した」と評価する。

この『MHF』を筆頭に2010年はいいタイトルが多数発売されたが、惜しむらくはそのほとんどがマルチプラットフォーム対応だった。日本ではマルチ対応のソフトはプレイステーション3版のほうが圧倒的に売れる傾向にあるため、ハードを牽引するまでには至らない。そこで期待されたのがKinectだった。

欧米でのKinectの売れ行きは驚異的だった。2011年3月9日には全世界累計販売台数が1000万台を超え、これを“家庭用電化製品端末販売の世界最速記録”としてギネスが認定。発売2ヵ月の販売台数ではiPhoneやiPadを抜くというすさまじい勢いだった。日本では水をあけられたPS Moveとの販売台数比較でも、北米で3.3倍、欧州で2倍を記録しているという。これに呼応するようにマイクロソフトは、Kinect用のSDK(開発ツール)を無償リリース。これを利用することでKinectセンサーに対応した非営利目的のWindows用アプリを開発することでき、「一気に“開発者”の裾野が広がる」と浜村氏は言う。

しかしなぜ、Kinectは欧米でこれほどまでに売れたのか? 浜村氏は「鍵は家庭内でゲーム機が置かれている場所にある」とし、マイクロソフトがとった戦略を解説した。

マイクロソフトはKinectのプロモーションに5億ドルもの資金を投入し、Kinectを“リビングルームで使うもの”であることを啓蒙したという。Xbox 360はこれまで、子ども部屋での設置率は他の据え置きゲーム機と比べても高かったが、ことリビングルームに関してはWiiの後塵を拝していた。しかし間もなく“リビングでテレビを使ってブラウジングする時代が来る”ことを予感したXbox 360陣営は、マニア層への訴求がひと段落したことも後押しとし、「Kinectのカジュアル性を前面に押し出してリビングへの普及を進めた」(浜村)。結果、ダンスブームやフィットネスブームとも噛み合って女性ユーザーの比率が急上昇。「ソニーと同様、ゲーム、映画、音楽などのデジタルディストリビューションの根本を握るマイクロソフトの思惑が、Kinectの登場により一気に前に進んだと思われます」と浜村氏は鋭く語った。

●Wii

世界でもっとも普及している据え置きゲーム機は、間違いなくWiiだ。2010年の戦略も変わらず、ファミリー路線を進んできた。そんなWiiも、全盛期に比べると数字は下がってきている。その理由は、どこにあるのか?

浜村氏は、最大の要因は2009年を除いてサードパーティーのソフト販売比率が減っていることだと指摘(2009年は『モンスターハンター3(トライ)』がミリオンを記録)。これにより全体のタイトル数も減ってしまい、ハードの販売にも影響を及ぼしたのではと分析する。実際、2009年から2010年にかけてWiiの販売台数は約3分の2に減少。「いくら世界一のソフトハウスでもある任天堂でも、1社でハードを支えるのはきびしい」と浜村氏は言う。

それでも、Wiiはまぎれもないナンバーワン据え置き機だ。年末に強いことも相変わらずで、2010年のソフト販売本数ではトップの『Wii Party』が182万本も売れている。この結果を受けて浜村氏は「2011年もWiiが据え置き機の1位である可能性は高い」とし、ニンテンドーDS版が180万本以上も売れた『リズム天国』のWii版が鍵を握るのでは……とした。

そんな中で密かにゲームファンのあいだで注目されているのが“Wiiの次世代機はいつ発表されるのか?”ということ。これについて浜村氏は「現行据え置き機の中でWiiだけがハイデフに対応していない。それを考えると他の2ハードよりも先に次世代のものが発表されるのでは」と予想し、「今後の据え置き機の全般的な戦略に関しては、6月のE3に注目したい」と語った。

●ニンテンドーDS

ニンテンドーDSの項につけられたサブタイトルは“3DSにバトンを託す”というシンプルなもの。後継機であるニンテンドー3DSの発売を見越す中で、ニンテンドーDSはどのように2010年を駆け抜けたのだろうか?

まずソフトだが、ここで注目しなければならないのは『ポケットモンスターブラック・ホワイト』。そのスタートダッシュは驚異的で、発売初週の販売本数は263万本を記録。史上最高の出足を見せた。しかし徐々に勢いは弱まって、2011年3月27日現在の累計販売本数は514万9000本に。それでも、しっかりと500万本の大台は突破したのはさすがのひと言に尽きる。

そしてこの『ポケモン』と同じような勢いを示したのがレベルファイブの『イナズマイレブン』シリーズだ。同社の日野社長は『イナズマイレブン』をプロデュースするにあたり『ポケモン』の戦略を徹底的に研究。コロコロコミックとのタイアップ、色違いバージョンによる販促、アニメ化(アニメ『ポケモン』と同じスタジオ制作)と『ポケモン』の“黄金パターン”を踏襲して、同シリーズをミリオンタイトルに押し上げた。この躍進を指して浜村氏は「『イナズマイレブン』がなければ、『ポケットモンスターブラック・ホワイト』の500万本突破はもっと早かったかもしれない」とした。

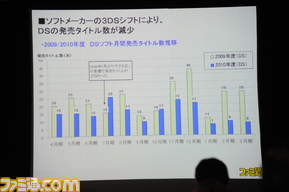

このほかにもスマッシュヒットが多数生まれた2010年のニンテンドーDSだったが、「全体的なトレンドとして、ソフトの発売本数が減っている」と浜村氏。そしてこの理由こそが、2011年2月に発売されたニンテンドー3DSだと語る。浜村氏は言う。

「ニンテンドー3DSの成功を確信したサードパーティーが、こぞってニンテンドーDSのソフトのラインを3DSに移行したことが大きい。これにより、ニンテンドーDS対応のサードパーティーのソフトが減ったのでしょう」(浜村)

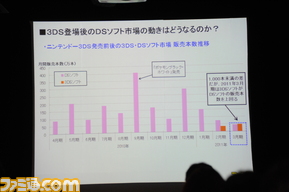

ただ浜村氏は、今回の移行劇を「ちょっと早い」と指摘。同じ完全互換機であるプレイステーションからプレイステーション2への移行は11ヵ月という時間をかけてゆっくりと進んだが、ニンテンドーDSからニンテンドー3DSに関してはわずか2ヵ月でシェアの交代がなされている。これは「ソフトメーカーがそれだけ、ニンテンドー3DSに期待している現われ」と浜村氏は言うが、続けて「ニンテンドーDSもすばらしいハードなので、まだまだ売れてほしい」とした。

●ニンテンドー3DS

3D時代の幕開けを告げるハードとして発売されたニンテンドー3DS。特殊なメガネをつけなくとも立体視が楽しめるというこのハードの思想について浜村氏は「ゲームのアイデアが根本から変わる気がします」と大きな期待を寄せ、さらに「インパクト絶大なハードです」と最大級の賛辞を贈った。そんなニンテンドー3DSのロンチ(立ち上げ)はどうだったのか?

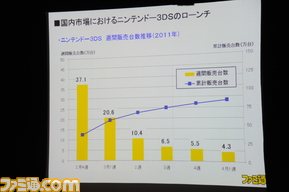

まず発売1週目の販売台数だが、ニンテンドー3DSは37万1000台を記録。ニンテンドーDSが44万1000台なので、大差ない水準と言える。しかし発売4週の合計ではニンテンドー3DSが74万6000台、ニンテンドーDSは110万5000台とかなりの開きが出た。

この理由を浜村氏は「東日本大震災の影響があまりにも大きい」と説明。東日本での販売機会が失われたこともさることながら、その後もテレビCMを自粛したことにより告知が徹底できず、これが販売に跳ね返ってきたと言及する。「DSと比べると劣って見えてしまうかもしれないが、これはやむを得ないこと」(浜村)。

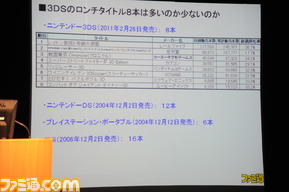

ではソフトの売れ行きはどうなのか? ニンテンドー3DSはロンチのタイミングで8本の対応ソフトが発売されたが、この数字は最近のゲーム機のロンチタイトル数としては少ないほうに部類される(任天堂プラットフォームでは、DSが12本、Wiiが16本、ゲームボーイアドバンスに至っては25本も発売されていた)。それでも、販売トップの『レイトン教授と奇跡の仮面』は初週に約11万7000万本を記録しており、これはニンテンドーDSのロンチタイトルとしてトップだった『スーパーマリオ64DS』の約12万本に匹敵する数字である。しかし2位以下の顔ぶれに大きな違いがあり、ニンテンドーDSのときはトップ10に4本の任天堂タイトルがあったのに対し、今回は『nintendogs + cats』の1タイトルしかラインアップされていない。これは何を意味するのか? 浜村氏はつぎのように分析する。

「任天堂の岩田社長は、ニンテンドー3DSを発表したときにこう語りました。“サードパーティーの皆さんといっしょになってハードを育てていきたい。そのために、ロンチのときからサードパーティーのタイトルをそろえたい”と。あれだけ売れたWiiやニンテンドーDSでも悩みはあって、それは任天堂のタイトルばかりが目立ってしまったこと。それを打破するために、任天堂は自社の“飛車角”を落としてまで、サードパーティーに注力したんだと思います」(浜村)

日本市場ではそんなスタートだったニンテンドー3DSだが、海外ではどうだったのか?

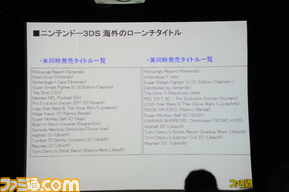

まずロンチタイトル数だが、日本よりも発売時期が遅かったことも手伝って欧米ではかなりのタイトルが揃った。北米は16本、欧州では13本。しかも、日本ではまだ発売されていない『パイロットウイングス』や『スティールダイバー』など任天堂タイトルも並び、かなり賑やかな顔ぶれとなっている。

そして気になる売れ行きだが、北米、欧州ともに記録的なものとなっているようだ。北米では、初日の販売台数が歴代の任天堂ハードの中でも最高を記録したといい、欧州でも初回出荷(発売から3週間)台数は90万台に及んでいるという。とくに英国では家庭用ゲーム機史上最速のスピードで売れているらしく、「驚異的な売れ行き」と浜村氏も舌を巻く。

では今後の展望はどうか? 浜村氏はエンターブレインが2000人を対象に行った“ニンテンドー3DSの発売予定タイトルで購入意欲の高いものは?”というアンケートの結果を公表。それによると、日本市場においてずば抜けて購入意欲の高いソフトは『マリオカート』と『どうぶつの森』であるとし、このことから「任天堂はキラータイトルを温存したままここまで来ている」と鋭く語る。実際、今後の発売予定タイトルには『ゼルダの伝説 時のオカリナ3D』、『新・光神話 パルテナの鏡』などの強力な自社開発ソフトに加え、『メタルギア』、『ファイナルファンタジー』、『バイオハザード』などサードパーティーもエース級のソフトをズラリと取り揃えている。現在、発売予定とされているタイトルは80タイトルにもおよび、まさに仕込みは万全、と言えそうだ。

これら任天堂の動きを見て浜村氏は、「今回の任天堂はゲーム市場の総取りを狙っているのではないか」と喝破。「ニンテンドーDSで自社のソフトだけでライトユーザーを取り込んで前人未到の領域に到達した。しかしそれにより、コアなユーザーを取り込みにくくなったというジレンマが生まれました。そこで今回はサードパーティーのソフトを厚くしてその弱点を補い、ゲーム市場の総取りを狙ってきている」としたうえでつぎのように結論付けた。

「任天堂には、自社のキラータイトルを温存しているという“余裕”がある。そういう意味では、わざと1歩引いていると言える。ニンテンドー3DSにブーストがかかるのは、まさにこれからです」(浜村)

Appleを目指すソニー、マイクロソフトとは、明らかにビジネスの論法が違う任天堂。

「選ばれたスタッフによる付加価値の高いゲームで、任天堂は他陣営と差別化をはかってくる。具体的な施策は、6月のE3で見えてくるのではないでしょうか」(浜村)

●市場規模

ここから浜村氏は、日本市場と世界市場の現状を説明していった。

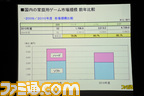

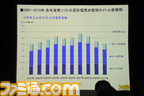

市場規模は日本、欧米ともダウントレンドにあり、まず国内はハード、ソフトの合計で前年比86.1パーセントと落ち込んでいる。とくにハードのダウン幅が大きく、こちらは前年比79.0パーセントとなった。ただこれはハードの端境期には必ず起こるトレンドなのであまり気にする必要はないと浜村氏は言い、「ニンテンドー3DS、そして年末にはNGPも予定されているので今後に注目したい」とした。

そんな日本市場のトピックとして挙げられたのが、携帯ゲーム機市場と据え置きゲーム市場の関係、というもの。ニンテンドーDS、PSPが発売されて以降、シェアの6割以上を携帯ゲーム機が占めるという状況が続いているが、先のふたつの新ハードの登場によりこれには拍車がかかると見てよさそうだ。ただ、その関係性には変化が訪れようとしていると浜村氏は見ており、「今後は同じゲームで“家ではプレイステーション3で、外ではNGPで”という遊びかたが定着していくのでは」と指摘した。そしてこれこそがAppleが構築したスタイルそのもので、「今後は据え置き機をサーバーにしてコンテンツを管理し、携帯ゲーム機に入れて外に持ち出す……なんていうことがふつうになっていく」と浜村氏は語った。

海外市場に目を向けると、ここのところずっと右肩上がりだった欧米ともに、ダウントレンドに入ってしまったとのことがわかる。日本と同じく、とくにハード市場の減り具合が激しく、とくに英国26.5パーセント以上ものダウン幅を記録した。ソフトにおいては、北米市場で1200万本を売り上げ、史上最高本数を記録した『コール オブ デューティ ブラックオプス』のような怪物ソフトも生まれたが、これこそが世界各地の市場で起こっている“寡占”の象徴だと浜村氏は切り込む。日本市場を例にとるとわかりやすいのだが、500万本に迫る勢いのメガヒット作品が毎年のように生まれている陰で、5〜20万本クラスの中堅ソフトの本数が数年前と比べて明らかに減少しているのだ。売れるソフトとそうでないソフトの差が大きく、まさに“寡占の市場”が形作られていると浜村氏は言う。

こういった背景もあり、全世界のゲーム市場規模は2009年の4兆5100億円から3兆9600億円へと、1年で5500億円も減少した。

|

●伸張する新しいゲームプラットフォーム

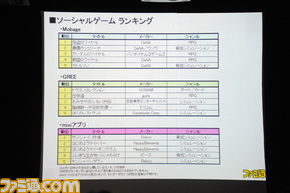

シュリンクした家庭用ゲーム機市場と比べ、続伸しているのがモバイル市場だ。その旗頭となっているのが、DeNA、GREE、mixiの大手3社が展開する“ソーシャルゲーム”の分野だ。

DeNAが運営する“Mobage”の『怪盗ロワイヤル』に代表されるソーシャルゲームは拡大を続けており、DeNA、GREEともに顧客の数は2500万人にもおよぶという。

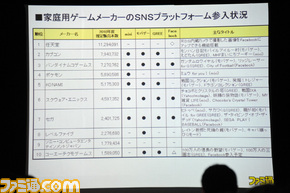

この大きな市場に、家庭用ゲームソフトの大手もこぞって参戦。バンダイナムコゲームスの『ガンダムロワイヤル』、KONAMIの『ドラゴンコレクション』、カプコンの『モバイルアイルー村』などは100万人クラスの顧客を集めて大ヒットを記録している。

そんなソーシャルゲーム市場も変革期を迎えていると浜村氏。これは、日本の携帯電話市場がフューチャーフォン(いわゆる“ガラケー”)からスマートフォンに移行しつつあることと連動している。スマートフォンになるとグラフィック精度が格段に上がることから小さな開発スタジオではゲーム開発がむずかしくなり、大手メーカーの開発力が威力を発揮するようになる。これを指して浜村氏は「大手がエースチームを投入してソーシャルゲームの開発に力を入れ始めている」と語る。しかもスマートフォンはガラケーと違って世界標準。海外を狙えるプラットフォームだ。しかしこれは“海外のメーカーと勝負する”ことにつながり、「ガラケーは特殊すぎて海外のメーカーは入って来れなかったが、今後はそうはいかない。スマートフォンは黒船。世界との勝負になる」と浜村氏は分析する。

そして世界に目を向ければ、月間利用者数が6億〜7億に達し、その中に100万人の顧客を抱えるSNSが100以上もあるというFacebookも巨大なプラットフォームになる。Facebookはこれまで、おもにビジネスユースに使うユーザーが多かったが、最近の調査では“ゲーム目的”とする人が30パーセントを超えたという。この大きな鉱脈へ向けて世界一のソーシャルアプリメーカーであるジンガは、5億ドルの資金調達、開発メーカーの囲い込みといった施策を実行しており、さらにリワードプログラムの導入で顧客の囲い込みも進めているという。ジンガの顧客を集めると数億単位になると言われており、「もはやプラットフォーマーと同じ領域に達している」と浜村氏は驚く。

●iPhone、アンドロイド

驚異的なペースで普及するiPhone。App Storeのダウンロード数が100億という天文学的な数字を記録する世界的な人気端末だ。

そんなiPhoneの注目トピックは、フィンランドの携帯電話向けゲーム開発会社が作った『Angry Birds』というコンテンツ。開発費1000万円ほどで作られたというこのタイトルだが、なんと無料版のダウンロード数は1億を突破し、有料版も1000万を超えているという。売上高は2011年3月末で7000万ドル超。この大ヒットによりキャラクター商品の開発はもちろん、家庭用ゲーム機版や映画化も進められているという。そしてもうひとつのトピックが『ダンジョンディフェンダーズ』というタイトル。タワーディフェンスタイプのアクションRPGで、Xbox LIVEやPlayStation Networkで遊ぶことができる。ここまではよくあるタイプなのだが、なんとこのゲーム、iOS版とアンドロイド版もリリースされ、Xbox LIVE、PlayStation Networkのユーザーといっしょに遊ぶことができると言うのだ。これを指して、浜村氏はこう語った。

「完全なクロスプラットフォームを実現した画期的なタイトル。これをきっかけにマルチ化はさらに進み、あらゆる場所にプラットフォームがあり、あらゆる場所で遊ぶことができる……という世界が現実のものになると思います」(浜村)

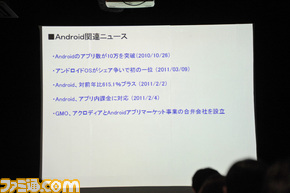

そんなiPhoneのライバルであるアンドロイドは、スマートフォンOSとして日本のトップシェアを獲得するほどの勢いを見せ、急速に普及を進めている。ただ、音楽プレイヤーを母体とし、アプリありきで普及したiPhoneと違って、アンドロイドの土壌にはアプリを使って遊ぶという習慣がない。しかし成熟していないことも魅力であることは間違いなく、「今後アンドロイド市場では、プラットフォーマー戦争が起こり、端末にどうやって自分のプラットフォームをプリインストールさせるかというつばぜり合いが行われるだろう」と浜村氏は予言する。

●総括

今後、ゲームを取りまく環境はどうなるのか? 浜村氏はそれぞれのメーカーについてつぎのように語った。

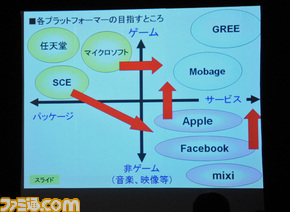

・任天堂……任天堂は、遊びの守り神。ゲーム機を出し、そこで選ばれた優秀なクリエイターたちが付加価値の高いソフトをパッケージで出して遊ばせる。新しいプラットフォームをもって、新しいスタートラインに立った。

・SCE……家電を出してパッケージソフトを売る……という従来型のスキームを捨て、映画、音楽、ゲーム、電子書籍などをネットを使ってディストリビューションさせる。ネットサービスの会社に業態変化をし、NGPを引っさげてスタートラインに立つ。

・マイクロソフト……Kinectの普及を契機に、子ども部屋のゲーム機からリビングルームに進出。カジュアル層を取り込み、新たなスタートラインに。

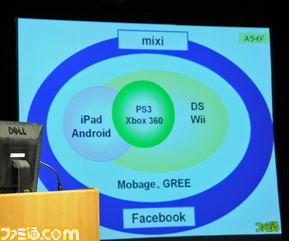

これら家庭用ゲーム機メーカーの動きと、ソーシャルを中心とした書くメーカーの行動予測を図に表したのが上の写真だ。パッケージ・サービスの横軸、ゲーム・非ゲームの縦軸をクロスさせたうえで、それぞれがいまどこに立ち、そしてどこに向かおうとしているのかが表現されている。このように、これまで交わらなかった各社、各サービスが複雑に絡み合うことにより何が生まれるのか? 浜村氏は講演の最後につぎのように語った。

「1000人の開発者を抱えるパブリッシャーも数人規模の小メーカーも、その力量に応じたチャレンジができるプラットフォームが揃いました。そしてすべてのプラットフォームに勝者がいる。そんな時代が広がっていると思います」(浜村)

ソーシャルブックマーク |

評価の高いゲームソフト(みんなのクロスレビュー) |

| ※ ブログ・レビューの投稿はこちら!(ブログの使い方) | |

この記事の個別URL

その他のニュース

『戦場のフーガ2』オリジナルサウンドトラック発売記念。ぜひ聞いてもらいたい渾身の楽曲を作曲者・福田考代氏がご紹介

サイバーコネクトツーのコンポーザーである福田考代氏にゲーム『戦場のフーガ2』のゲーム音楽についてお聞きしてきました。

『エルデンリング』のプレイヤー視点で描かれた小説『この先、絆があるぞ』のプロローグ&第一章が先行連載開始!

『エルデンリング』のプレイヤー視点で描かれたノベライズ作品『この先、絆があるぞ』のプロローグ&第一章が、発売に先駆けて2024年5月27日に連載開始となった。

【松山洋、死の真相】『チェイサーゲーム』シーズン2 第29話 浮沈要塞(8)

アニメ業界の闇に切り込む内容となったシーズン2の『チェイサーゲーム』は、実在のゲーム制作会社サイバーコネクトツーを舞台にしたゲーム業界お仕事マンガ。シーズン2の第29話を掲載。

【ゲームソフト販売本数ランキング TOP30】集計期間:2024年05月13日〜2024年05月19日

『Stellar Blade(ステラーブレイド)』が2週連続、3度目の首位獲得

【『戦場のフーガ』開発記録】『インターミッション』第46.5回

サイバーコネクトツー松山社長が『戦場のフーガ』の開発秘話を赤裸々に解説する『インターミッション』。第46.5回をお届け。

【漫画の裏側を語る!】『チェイサーゲーム』原作コラム 『デバッグルーム』シーズン2 第28回

サイバーコネクトツー松山社長が『チェイサーゲーム』の短期連載期間中、ゲーム業界のウラ秘話を赤裸々に解説する『デバッグルーム』のシーズン2の第28回をお届け。

ギャグ漫画『ELDEN RING 黄金樹への道』第44話前編公開。デクタスの割符の在り処を求めて褪夫は再び円卓へ……

アクションRPG『エルデンリング』をもとにしたギャグ漫画作品『ELDEN RING 黄金樹への道』が、“COMIC Hu(コミックヒュー)”にて2024年5月19日に更新され、新たに第44話の前編が公開となった。

パワー!『デジボク地球防衛軍2』筋肉は地球を救う。なかやまきんに君がテレビCMに出演。侵略者への対処法を伝授。ヤー!

『四角い地球に再びシカク現る!? デジボク地球防衛軍2 EARTH DEFENSE FORCE: WORLD BROTHERS』のテレビCMに出演する、お笑いタレントのなかやまきんに君にインタビューを実施!

【ゲームソフト販売本数ランキング TOP30】集計期間:2024年05月06日〜2024年05月12日

2週ぶりに『Stellar Blade(ステラーブレイド)』が首位復帰

【日記に憎しみをこめて “戦争×復讐×ケモノ”マンガ】『戦場のフーガ 鋼鉄のメロディ』第46.5話

ファミ通.comで連載されている“戦争×復讐×ケモノ”をテーマにしたドラマティックシミュレーションRPG『戦場のフーガ』の公式コミカライズ、『戦場のフーガ 鋼鉄のメロディ』の第46.5話を掲載。